Les loups n'ont jamais laissé les hommes indifférents : leurs regards luisant capable de percer l'obscurité, leurs habitudes de partir chasser à l'aube, leurs crocs acérés, leurs lugubres hurlements nocturnes ont fait naître de nombreuses légendes et des superstitions qui remontent parfois à la nuit des temps.

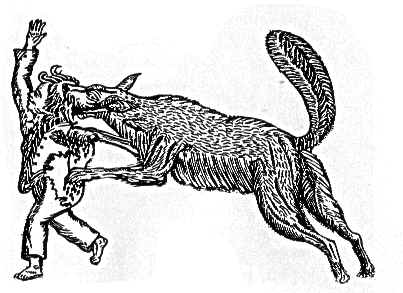

L'image la plus répandue du loup dans les légendes est celle d'un prédateur dangereux pour l'homme et le bétail. En Europe, les loups étaient avec les ours, les fauves les plus puissants ; mais plus nombreux que ces derniers, ils étaient plus redoutés qu'eux.

La réputation des loups, ces mal-aimés des campagnes, a souffert de circonstances aggravantes. En effet leur abondance dans une région coïncidait souvent avec l'apparition de fléaux redoutables : la famine, l'épidémie et la guerre.

Quand s'installait un hiver particulièrement long et froid, quand les récoltes étaient insuffisantes, tous en souffraient, les hommes comme les animaux. Désertant les bois où le gibier se faisait rare, les loups alors s'approchaient des villages : affaiblie et souvent malade, la population avait moins d'énergie pour lutter contre eux. Pendant le terrible hiver de 1709, qui fit plusieurs milliers de victimes, des cas d'agressions par les loups furent mentionnés dans la France entière ; dans l'Est, les hommes devaient entretenir des feux pour les tenir à distance la nuit.

Les guerres offraient également aux loups la possibilité de proliférer : occupés à se battre, les hommes négligeaient de les chasser ; les broussailles, qui regagnaient du terrain sur les champs abandonnés, leur procuraient des abris. Des meutes suivaient les armées, se nourrissant de carcasses de chevaux et même de corps abandonnés sur les champs de bataille. Pour limiter les ravages, pendant le règne de Louis XIV, après que la guerre eut fait rage en Lorraine, on tua en quelques semaines plus de trois cents loups dans la périphérie de Nancy. Une des dernières vagues de prolifération des loups en France se produisit pendant la première guerre mondiale : en 1918, quatre-vingt-huit loups tués furent déclarés aux services préfectoraux.

Tout cela explique que les loups aient été considérés dans les campagnes comme des animaux de mauvaise augure. Au contraire des anciens Grecs, des Romains ou des Scandinaves qui tenaient l'apparition d'un loup pour un heureux présage, nos ancêtres la redoutaient comme un fléau maléfique.

"Quand on parle du loup on en voit la queue !" dit un proverbe populaire qui dissuade de prononcer le nom de l'animal, de peur d'attirer le malheur. Au siècle dernier, si un marin-pêcheur parlait de loup sur un bateau Breton, le capitaine s'empressait de regagner la côte, persuadé que cette imprudence allait provoquer un naufrage ! On croyait aussi que l'haleine et la chair du loup étaient empoisonnées, à cause des vermines et des serpents dont il était censé se nourrir. "Il a vu le loup", disait-on d'un homme enroué ou aphone, car on pensait que l'animal avait le pouvoir de rendre muet celui vers lequel il dirigeait son souffle fétide.

Pour se préserver d'un tel animal, on avait donc recours à des pratiques et des formules magiques. Les paysans

clouaient sur la porte des étables et des bergeries des pattes de loup pour en éloigner leurs semblables. Parfois ils pendaient à un arbre l'animal qu'ils venaient de

tuer ou de prendre au piège : on trouve dans les campagnes des "carrefour du loup pendu" qui rappellent cette pratique. Les bergers récitaient des

"prières du loup", sortes d'incantations destinées à protéger leurs troupeaux. En Sologne, ils évitaient de compter les brebis le vendredi, jour néfaste.

Certains faisaient au contraire carrément le sacrifice d'un agneau par an qu'ils abandonnaient aux loups, pensant verser ainsi un tribut qui devait les contenter. A

cause de son nom, Saint Loup, évêque de Sens au VIIème siècle, devint le patron des bergers en même temps que le protecteur des moutons : on

distribuait aux pauvres un "gâteau de Saint Loup" qui, disait-on, préservait leurs enfants de la peur. Par ironie du sort, les dents de loups étaient

également employées comme amulettes pour chasser les peurs nocturnes qui tenaient les enfants éveillés !

Pour se préserver d'un tel animal, on avait donc recours à des pratiques et des formules magiques. Les paysans

clouaient sur la porte des étables et des bergeries des pattes de loup pour en éloigner leurs semblables. Parfois ils pendaient à un arbre l'animal qu'ils venaient de

tuer ou de prendre au piège : on trouve dans les campagnes des "carrefour du loup pendu" qui rappellent cette pratique. Les bergers récitaient des

"prières du loup", sortes d'incantations destinées à protéger leurs troupeaux. En Sologne, ils évitaient de compter les brebis le vendredi, jour néfaste.

Certains faisaient au contraire carrément le sacrifice d'un agneau par an qu'ils abandonnaient aux loups, pensant verser ainsi un tribut qui devait les contenter. A

cause de son nom, Saint Loup, évêque de Sens au VIIème siècle, devint le patron des bergers en même temps que le protecteur des moutons : on

distribuait aux pauvres un "gâteau de Saint Loup" qui, disait-on, préservait leurs enfants de la peur. Par ironie du sort, les dents de loups étaient

également employées comme amulettes pour chasser les peurs nocturnes qui tenaient les enfants éveillés !

Dominer les loups et s'en faire obéir relevait de la sorcellerie. On croyait, dans les campagnes, à l'existence d'hommes capables d'imposer leur volonté à ces fauves, pourtant réputés indomptables : c'étaient les "meneurs de loups". Il fallait éviter de les contrarier, de peur qu'ils ne lancent leur troupe contre les bergeries ! Ces "meneurs", qui vivaient le plus souvent à l'écart des villages, étaient charbonniers ou même bergers solitaires et taciturnes.

En réalité, les loups, fauves au caractère très indépendant et supportant mal la captivité, se dressent difficilement : ceux qui furent employés dans les cirques servaient pour des spectacles de combats, au cours desquels on les opposait aux ours, avant que ce genre de divertissement sanglant soit heureusement interdit.

La Rage :

En 1590, dans les environs de Belfort, une louve enragée mordit dans la même journée une dizaine de personnes avant d'être abattue par des moissonneurs aidés de leurs chiens. A la fin du XVIIIème siècle, plusieurs loups enragés semèrent la terreur, car un seul animal suffisait à provoquer la mort de plusieurs personnes. Comme tous les mammifères, le loup peut-être un vecteur de la rage : mais un loup enragé est évidemment bien plus dangereux qu'un écureuil atteint de la même maladie !

Les cas de rage sont souvent stupéfiant, cette maladie qui s'attaque au système nerveux provoque la folie chez les sujets atteint (hydrophobie, colère, ...). Comme le cas d'Edmée Thibaudat qui sera attachée à un arbre le 21 août 1765, cinquante-septième jour de ses blessures, après avoir rompu les bois de son lit dans lequel elle était attachée, avoir cherché ses enfants pour les dévorer, et avoir forcé les portes de ses voisins pour y exercer sa fureur.

Jusqu'à la découverte du vaccin contre la rage par Pasteur (1885), on ne savait pas se protéger de ce mal qui entraînait la mort dans d'atroces souffrances. Leur cerveau atteint, les loups enragés avaient tendance à perdre leur habituelle peur de l'homme et pouvaient donc devenir redoutables (ils ne craignaient plus le feu aussi). La lutte contre la rage fut une des causes principales de la détermination avec laquelle fut mené le combat des hommes contre les loups à partir du XIXème siècle.